フィルターと分離膜。同じろ過のための技術、装置ですが、もちろんそこには違いがあります。これを少し整理しながら、市ヶ谷モジュールの性質についてみていきたいと思います。

まず、大きな違いは構造です。フィルターというのは、空気を通すと、出口から綺麗になった空気が出てくる。ゴミはフィルターに引っかかって、そこにフィルターに溜まっていきます。つまり、使っているとゴミがどんどん溜まっていくので、これを交換する必要があるわけです。

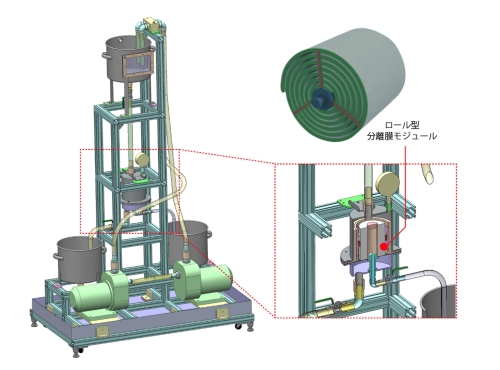

一方で、分離膜モジュールというのは、太い道と細い道の二つの通り道があって、同じように入口から流していくと、分離したものは細い道に入って別の出口から出ていく構造です。つまり、フィルター交換のような工程がありません。

ただ、フィルターのように99%取り除くようなことにはならず、そのまま素通りしていくのも多く、たとえば海水ならば、濃い海水と薄い海水に分けられるようなイメージを持っていただけるとわかりやすいと思います。

そのため、過程を長くすればするほど分離がすすむので、モジュールの構造は細長い形状になっていくのは必然でした。そのために、液体にせよ気体にせよ、それを流すためのエネルギーが必要になるというのが分離膜の弱点でもありました。

また、フィルターと分離膜ではそのフローが違ってきます。フィルターは直線のフローですが、分離膜は途中で分離して2つのフローに別れます。一つの大きな流れと分離したもう一つの流れがクロスするので、これをクロスフローと呼んでいます。

このクロスフローの技術は、分離した2つの流れが混ざらないように、通路を袋状にする必要がでてきます。そこで接着剤が登場しますが、これが分離膜の製造工程での大きな課題でもありました。その課題を解決するのが、今回発表した選択的端面封止技術で、結果、分離膜モジュールの形状も筒状でなければならないという呪縛から解き放たれました。

糊しろの範囲を薄くできたことにより、細く長い形状から、薄く広い形状に変えられること。これは、これまで分離膜モジュールの中の細い通り道に流すための無駄エネルギーを100万分の1まで削減することにもつながっていきます。

」「

」「 」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。

」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。