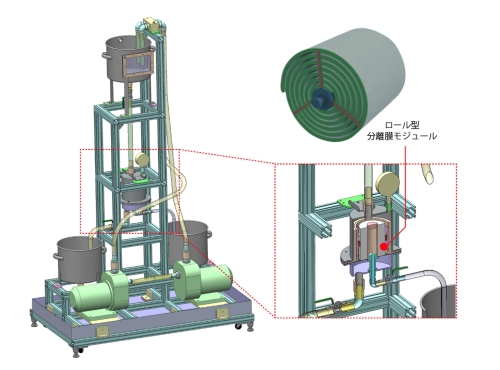

私が最初に考えたCO2分離のための装置は、結果的に人口の木のようになりました。分離膜は葉っぱで、フローの通路は葉脈や幹、根っこという感じです。このように自然に存在するものと同じ構造になったというのは驚きでしたが、考えてみれば必然性もあるように思えました。

分離膜モジュールは、薄くするほど、そこを通すエネルギーがかからないのは繰り返し述べていますが、自然のものというのは長い年月をかけて進化し、最適化されて今の形状になっているわけです。植物の葉は、分離膜と同様の機能があり、CO2を取り入れて、光合成を行い、酸素を排出します。

その効率を考えると、小さくなりながら、かつ、表面積が増えていくのも特徴です。小さな葉っぱも小さな細胞がびっしり横に連なり、空気に接する細胞の表面積を増やしている。小さくて薄いのは、ある意味当たり前なのです。

逆に酸素を取り込むための臓器、人や動物の肺とその細胞もその表面積がすごく広いことはトリビア的な知識としては有名です。能率を求めるならば、自然に近づくのは自然なことだといえるのかもしれません。

今までの分離膜は、糊しろの問題をクリアできなかったため、どうしても小さくできなかった。そもそも、その前に小さくしようという発想そのものがなかなか追いつかなかったように思えます。私の場合、分離膜に関しては新参者ですので、既存の常識にとらわれなかったのもよかったのかもしれません。

それにしても、私の発明品は空調服をはじめ、なぜか自然の方向に流れていくというのは我ながら面白いものだと思います。私は別に自然を真似ようと思っているわけではありません。最適化を模索しながら、実験や思考実験を重ね、その間に無駄な発明もものすごくしています。右に行ったり左に行ったり、寄り道ばかりです。

そんな無駄の先にたどり着いたのが、結果的にたまたま植物や人の細胞と同じような性質を持った分離膜モジュールだったり、汗と気化熱を利用した生理クーラー理論だったりするのは、結局、最適化は自然に近づくことだったりするので、そういうものなのだなと思ったりするのでした。

とにかく私が作るものは、結局はこうしてシンプルな自然な方向に着地します。これは結果的にそうなっているので仕方がないことですが、一つ困るのが真似をするのが簡単だということです。今回の技術も、いうならば真似するのは簡単な技術です。そうすると、別の誰かが「俺が最初に考えた」と、いわれたりするかも、そんな考えが浮かびました。空調服のときには色々ありましたので。

そこで、今回のモジュールには自分の名前をいれることにしました。これが今回の市ヶ谷モジュールが誕生したきっかけとなります。

」「

」「 」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。

」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。