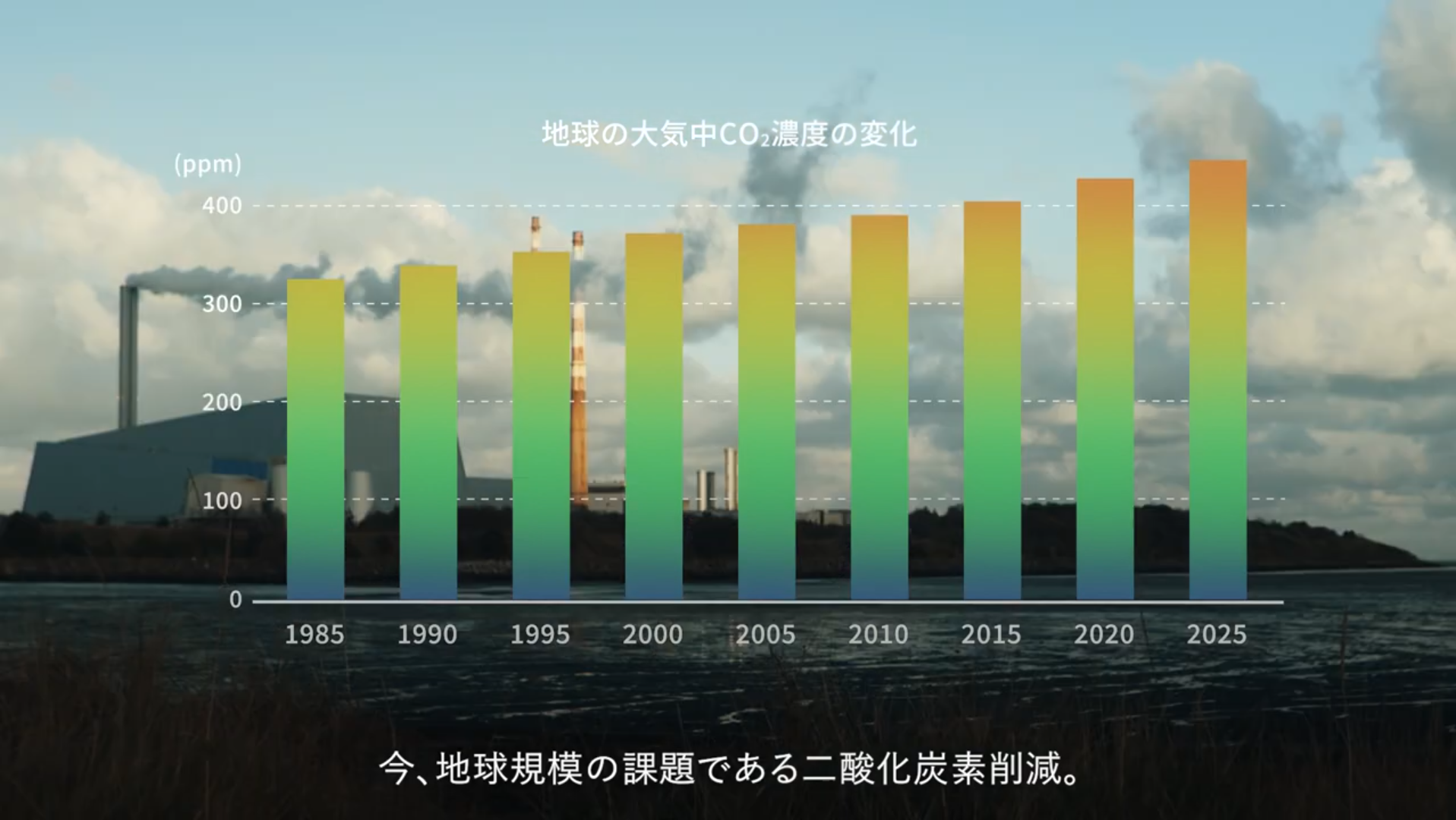

最近、世界の流れを見ると、トランプ大統領になってアメリカなどは環境問題から目を背けようという動きもありますが、この逆行する流れは続かない。いつか現実に直面することになると思います。

私が子供の頃は、工場の煙突から黒い煙が出ていました。それが、少しして黒い煙がなくなって、白い煙になって、それから空気とかわらないようになって環境がよくなってきたのが現在です。

これは主にフィルターの技術の進歩で、焼却施設から排出される煤が、フィルターで遮られて綺麗な空気になって出てくる。燃料が変わったとかそういうことではなく、フィルターの技術向上が大きな部分です。

ただ、今の綺麗な空気も、綺麗に見えるだけで、CO2的にはものすごい高濃度なのはみなさんがご存知の通りです。だから、それをなんとかできるのではないかというのは、私が今回、市ヶ谷モジュールを発明することになった動機の一つでもあります。

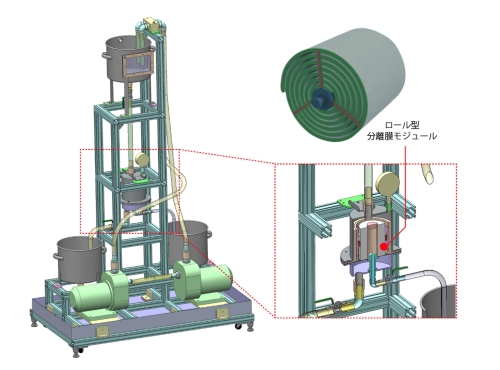

市ヶ谷モジュールは分離膜の新技術ですが、膜ではなくモジュールの形に大きな特徴があり、新しさがあります。

これを使うことによって見た目に綺麗なだけでなく、今度はCO2のより少ない、地球温暖化しないような空気が煙突から出てくることになると私は思っています。

フィルターは、わかりやすい大きな物質をろ過するわけですが、分離膜というのはもっと小さなもの、分子レベルのものまでとり分けることができます。こうした技術を使って、見た目だけでなく本当に綺麗な空気をとり出すということです。

現状、日本は火力発電の依存度が大きいのはご存知の通りです。また、エネルギーが足りないっていう話はいつもされています。その上で、CO2を減らすという課題もあるのが私達のいまの立ち位置です。

CO2を減らすためには自然保全し、植林して植物を増やすという方法もあります。市ヶ谷モジュールの技術を使えば、理論的には人工の木を作ることもできます。ただ、それは大気中の薄いCO2をいくらか減らせるということであり効率的ではありません。より効果的な方法を考えるならば、やはりCO2を排出する患部に直接取り付けるという方法が一番でしょう。

たとえば火力発電所などの排ガスには10%ぐらいのCO2が含まれているといわれます。それを取り除くというのは、大気中から取り除くよりも、より簡単なわけですから、そちらの方が先と考えるのが自然です。多分、それだけでも人類が使うCO2の10%以上減らせるのではないでしょうか。とにかく、燃やして出るCO2は煙突があるところに、みんな分離膜をつけると相当CO2を取り除けるわけです。

今まで、火力発電所などでどういった処理がされているかというと、実証実験ならばともかく、実際にCO2を取り除くような処理までやっているとこは、多分ないと思います。現状は「何年何月までに実証実験を行う」というような段階で、私の知る限りではようやくその計画が出てきたというところです。

海外では一部、実際にはじめているところがありますが、これには分離膜の技術は使われておらず、化学的な吸着法とか、そういった別の方法が使われていたと記憶しています。しかし、その方法はコストがとてもかかるというのが私の印象です。

分離膜のいいところは、分離のためのエネルギーが本質的にはほとんどかからないということです。ただ、流れさえあればよくて、その流れを作らなくていいのであれば、エネルギーは余計に必要ありません。

一方で、従来の分離膜はここに通すのにエネルギーやコストがものすごくかかる構造のものが多かったのが実情です。付け加えるならば無駄な部分もあるように思います。ただ、それは分離膜のせいではなく、分離膜モジュールの構造のせいだったと言い換えることができるというのが私の考えであります。

」「

」「 」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。

」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。