専門の方によると、アメリカで使われるエネルギーの2割、3割は、蒸留に使われているということです。何かの純度を高めるために使われているわけです。

たとえば石油だったら、原油から、いろいろ分類して純度を高める。そういう工程はみんな熱で分離しているわけです。沸騰する沸点の違いを利用してやっているのです。

昔は、というか少し前までは海水から淡水化するのに、沸騰させていましたが、それが海水の場合はもう実用的にはほとんど分離膜に置き換えられています。こういうふうに原油や天然ガスなどの分離工程も、将来的にはどんどん置き換えられていくと思います。

蒸留というのは、とにかく熱を加えることで行いますので、熱を発生させることになります。この熱エネルギーは、一部は回収されているでしょうが、ほとんどはそれがエネルギーのロスになるわけですからものすごく効率が悪いともいえます。分離膜によって分離できる範囲がぐっと広がれば、それによるエネルギーの削減というのも相当見込めるのではないかと考えています。

今後は、蒸留という技術自体がエネルギーの無駄遣いだということになってくると思います。そして、蒸留に代わるのは分離膜の技術なのですが、ただ今までそんな実用的な分離膜モジュールというのはありませんでした。

それは分離膜の形、構造に原因があります。私もこの市ヶ谷モジュールの発想を得てから色々と分離膜の勉強をしましたが、驚いたことに、その形、構造がほとんど同じでした。もちろん、細かな構造の違いや、大別すればいくつかのタイプに分けることができるのですが、基本的には膜に性能差はあるものの構造はあまりかわらないというのが分離膜モジュールの現在です。そして、そこに大きな課題があることもわかってきました。

簡単にいってしまうと、製造コストと使用する際のエネルギー問題。そして、構造が決まっているが故に用途が限られるということです。

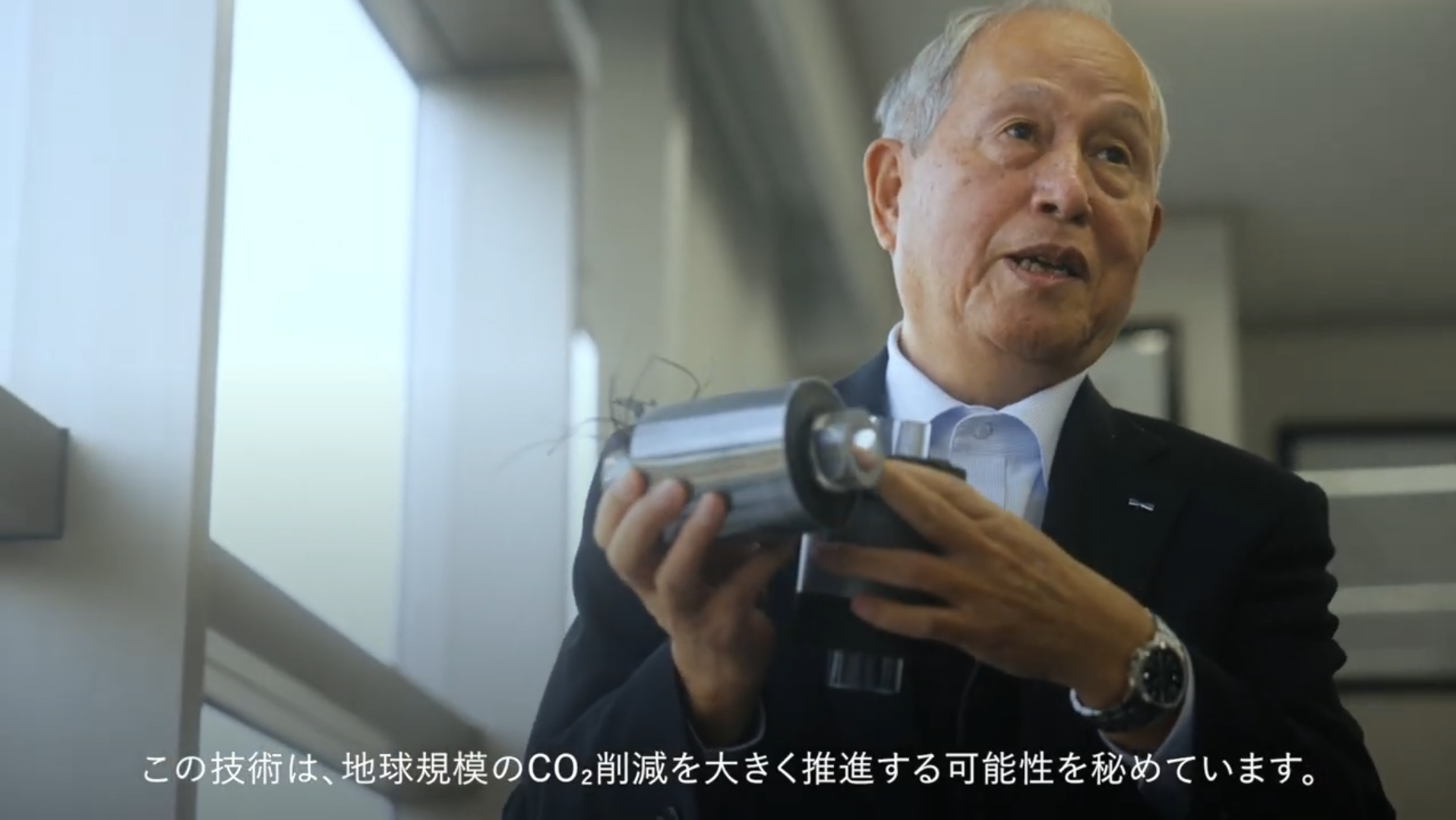

分離膜を使う範囲というのは、理論的にはものすごくあるのですが実際に使えるのはモジュール化の都合上わずかです。今回、私が発表した技術はその幅がぐっと広がるものになった、その可能性を示唆したものです。

人類にとって今、分離膜を使って取り除くべき課題、最大の課題はCO2だと思います。もちろん、将来的には水素社会などの分野で、生産に使われるかもしれないといった、色々と可能性はあるわけですが、とにかく用途がものすごく広がる。

今回の発表が一番大きいところは、新しいモジュールの形を皆さんに提案しているところ。そしてその作り方を提示していることです。

」「

」「 」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。

」「生理クーラー」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の登録商標です。